Mucho blindaje; poco Estado

Para el 66.4 % de los entrevistados en la Muestra Especial 2019 Colombia, un país más allá del conflicto el trabajo de los líderes y lideresas sociales es importante para la democracia colombiana, y solo el 34.2 % cree que el Estado está comprometido con su protección.

El 22 de junio de 2019, el dolor del hijo de nueve años de María del Pilar Hurtado Montaño recorrió en video los medios de comunicación. Su mamá había sido asesinada a su lado mientras los dos iban camino al trabajo de ella. María del Pilar era una de las lideresas sociales de Tierralta, Córdoba. Las imágenes de su asesinato trajeron pronunciamientos de rechazo y de “investigación exhaustiva” por parte de los gobiernos Nacional, regional y local, la Fiscalía, la Procuraduría y la Policía, pero pronto la contundencia de esas palabras se desvaneció, y hasta el cuestionamiento de si era o no lideresa social apareció rápidamente, tanto así que un año después las capturas por el crimen y las promesas de ayuda y protección a su familia –cuatro hijos y sus padres– brillaban por su ausencia. Solo en los primeros días de julio de 2020, la Policía capturó a tres personas relacionadas, al parecer, con el homicidio.

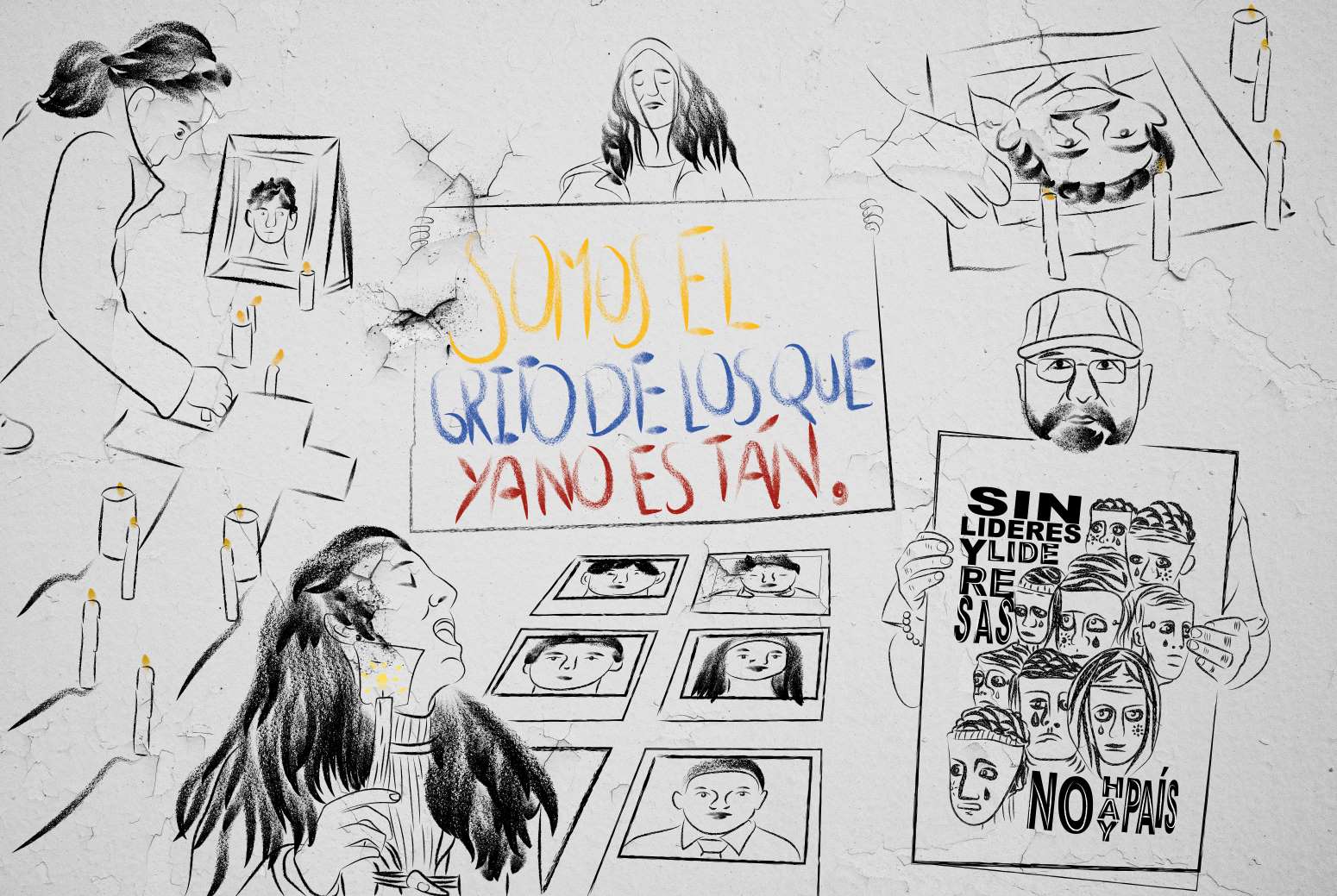

La historia de María del Pilar Hurtado Montaño se repite casi a diario. A líderes y lideresas sociales en Colombia los están amenazando, agrediendo, desplazando, asesinando. En 2018, de acuerdo con la organización Somos Defensores se registraron 805 agresiones contra ellos, de las cuales 155 fueron asesinatos, es decir 43.7 % más que en 2017. Y aunque las cifras varían para 2019 –108 asesinatos, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; 134, según la Defensoría del Pueblo y 124, según Somos Defensores– lo cierto es que el descenso de 25 % en estos crímenes que, para ese periodo, aseguró el presidente Iván Duque, se había dado está lejos de la verdad. Y en 2020, con emergencia sanitaria y confinamiento obligatorio, la realidad es aún más desastrosa: solo entre enero y junio de 2020, según Indepaz, los asesinatos suman 153.

Puede que en los centros urbanos del país la importancia de su labor en las regiones no sea tan evidente, pero en esos territorios alejados, como lo explica Leyner Palacios –líder social de la comunidad de Bojayá, Chocó, y quien debió abandonar esa población por las amenazas y atentados contra su vida–, “los líderes y lideresas sociales son importantes para las comunidades afectadas por el conflicto armado y a donde no llega el Estado, porque precisamente ellos son formadores de la conciencia política. Nos documentamos en información que tiene que ver con Derechos Humanos y hacemos ver a la comunidad los derechos que tiene, para que esta se visibilice. Denunciamos los atropellos que cometen distintos grupos armados y el cumplimiento del deber del Estado de proteger a las comunidades, concretamente en los casos de actuación institucional por parte de la Fuerza Pública”.

Esa importancia la confirma la Muestra Especial 2019 Colombia, un país más allá del conflicto. Para el 66.4 % de los entrevistados el trabajo de los líderes y lideresas sociales es importante para la democracia colombiana, y solo el 34.2 % cree que el Estado está comprometido con su protección.

De acuerdo con Somos Defensores, “en Colombia, el Estado se caracteriza por su debilidad; no llega a todos los lugares donde debería estar y por eso en muchos territorios hay unas condiciones mínimas de bienestar y de garantías para la vida. En esos espacios las personas que defienden los Derechos Humanos son fundamentales porque son quienes están reclamando, demandando, levantando la voz, uniendo a la comunidad. Además, son importantes porque ellos están todo el tiempo recordándonos qué es lo que necesitamos para construir un país diferente y mejor”.

Ante la grave situación de seguridad de los líderes y lideresas sociales y la urgencia de que cambie radicalmente, las exigencias no se han hecho esperar; la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional le han pedido al Gobierno Nacional que tome los correctivos necesarios, y aunque sus voceros insisten en que lo están haciendo y que por lo menos 4.500 líderes sociales cuentan con esquemas de seguridad, lo cierto es que hay contradicciones en las cifras que maneja, en sus mensajes, en su voluntad de protegerlos y en el trabajo para esclarecer todos los homicidios.

Sobre los números –que son la primera base para desarrollar estrategias de seguridad–, Catalina Botero, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, explica que “cuando Michel Forst, el entonces relator especial sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos de Naciones Unidas, fue invitado por el gobierno Santos y vino al inicio del gobierno Duque, entregó esas cifras de las que venimos hablando y al Gobierno parece que no le gustaron. Entonces no hubo seguimiento, no se permitió la segunda visita de Forst, hubo comentarios desobligantes contra esa oficina y no se adoptaron las medidas de ese organismo, que tiene experiencia en estos contextos. Por qué. Porque no hay sensibilidad real, efectiva en el Gobierno para el desarrollo de capacidades de protección; no es una de sus prioridades; no ha hace parte de su agenda política; no hacerlo no es políticamente costoso y hacerlo tampoco le significa ganancias electorales”.

Además, insiste Botero, este Gobierno incluso cambió las cifras; comparó –para mostrar que estaba teniendo avances– cifras que no son comparables: cifras no verificadas con cifras verificadas del Gobierno anterior. Al ser una comparación de peras y manzanas favorecía lo que quería mostrar la administración Duque. “Pero esa no es la manera de luchar contra la violencia que hay en territorio. La manera es adoptar las recomendaciones que los expertos les han dicho que adopten, que son difíciles, son costosas, pero por eso es que tienen que estar en la agenda. Es igual que si para luchar contra la pobreza se elige cambiar la metodología de conteo y decir que los pobres ya no son los que ganan menos de x dinero, sino que se baja la cifra. Con solo bajar la cifra ya tengo un número menos de pobres. Eso, por supuesto, es una manera de engañar a la población, y con la seguridad y protección de los líderes y lideresas sociales pasó lo mismo”.

A ese manejo de las cifras se suman los pronunciamientos de varios funcionarios que cuestionan la gravedad de los hechos o la condición de líderes y lideresas sociales. De acuerdo con Leyner Palacios, “el líder social, desde la perspectiva institucional, se ve como subversivo; el que reclama algo al Estado ya de por sí se ve como de izquierda; le pone una lápida porque se ve como un personaje problemático que pone trabas al funcionario. Nos convertimos en una especie de enemigo de la institucionalidad, no porque queremos sino porque así nos ven. Los cuestionamientos de altos funcionarios deslegitiman la labor del líder social con frases como “eso son líos de faldas”. En todos los gobiernos hay 4 o 5 funcionarios que se encargan de la deslegitimación, sea desde el Ministerio de Defensa o de Interior, lo que devela el menosprecio por nuestra labor. La ministra Alicia Arango recientemente salió a decir que más mataban a la gente por robarle un celular que por ser líder social. Cómo entender que a mí me matan el escolta y la misma Ministra, ese mismo día, dice que él no era líder social y que pertenecía al sindicato de escolta ¿Qué concepción tiene del líder social?”.

Sobre la voluntad de protegerlos y las medidas implementadas, Somos Defensores explica que son insuficientes, toda vez que durante años se han usado los mismos modelos de seguridad y han demostrado que no funcionan. Desde los territorios, las personas que tienen esquemas dicen que no están adaptados a la realidad. “Se les da a personas en territorios rurales igual a como se da en la ciudad. Tienen estrategias extrañas como un celular en zonas donde no hay señal o botones de pánico que no funcionan. No se adaptan a las necesidades reales de los defensores, sin mencionar el funcionamiento de la Unidad Nacional de Protección–UNP, que ha sido muy controversial, que se está investigando desde muchos sectores por la corrupción y los líderes están quedando en el medio y que los puede poner en riesgo. Muchos territorios, muchas organizaciones lo que han reclamado es que se piense en un modelo que no vaya hacia el tema de la protección sino al asunto de las garantías. Lo que se quiere es mirar más hacia atrás; no proteger para evitar que se amenace y se asesine, sino ir más atrás y ver qué realmente necesitan los territorios para garantizar la vida allí”.

Catalina Botero coincide y asegura que se deben a adoptar medidas de conformidad con las recomendaciones de los órganos internacionales de Derechos Humanos y con la Corte Constitucional, y que el Gobierno tenga sensibilidad real hacia esta problemática; que sus funcionarios comprendan esa realidad.

Para Leyner Palacios no es cuestión de que inviertan grandes presupuestos, sino que haya un plan ajustado a la realidad. “El modelo de protección es muy precario. Más allá de que el Gobierno diga que está invirtiendo miles de millones de pesos en la protección, como nos recriminan cada vez que reclamamos, es que ese modelo es tercerizado; el Estado no asume la responsabilidad de la protección; el Estado delega mediante contratos onerosísimos a otros para que cumplan esa labor y cuando pasa algo siempre la responsabilidad es del líder social. “Algo estaba haciendo; no estaba cumpliendo con las medidas; quién sabe en qué andaba”, pero nunca el Estado es consciente de que esa protección no es adecuada. Los hombres que se asignan para protección son puestos por una unión emporal o consorcios de seguridad y en esa cadena se generan muchos vacíos y anormalidades en el campo de información, en el desplazamiento y en las medidas que se asignan”.

En cuanto a la resolución judicial de los ataques y asesinatos, tampoco hay buenas noticias. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación el esclarecimiento de los homicidios está entre el 58 y 60 % de los casos. Sin embargo, Somos Defensores asegura que “cuando se revisa de qué se trata ese esclarecimiento nos damos cuenta de que cualquier avance o elemento nuevo que se agrega a la investigación está tomado como esclarecimiento. Entonces mientras la Fiscalía habla de un esclarecimiento por encima del 50 % lo que realmente pasa es que está muy por debajo de eso, porque esclarecimiento debería ser tener una condena, saber quién lo hizo y quién lo ordenó, pero lo que estamos viendo es que se captura a la persona que dispara, al autor material, pero esa persona fue contratado y pagado por alguien más que está quedando en la impunidad. El ritmo de investigación es muy lento y en un país donde la violencia no para se nos van a acumular los casos y muchos de ellos seguramente no van a ser investigados”.

Así las cosas, el futuro no pinta bien. Leyner Palacios es pesimista. “Si el Estado no hacía presencia en los territorios en condiciones normales, ahora, con esta pandemia, esa presencia se disminuye más. Las agresiones a los líderes sociales ahora son más difíciles de denunciar y ponerlas en conocimiento de las autoridades. En esta pandemia la protección se ha flexibilizado con el argumento de la distancia social, sin embargo, los delincuentes siguen funcionando normal, entonces la labor del líder es más difícil. Otra consecuencia es que se rompen los lazos con la comunidad porque no se puede comunicar con la gente de la misma manera. Se rompen esos vínculos y esa confianza y, con el paso del tiempo, comienza un nivel de descrédito al interior de la misma comunidad, más con una comunidad sin servicio de energía eléctrica y sin internet”.

Catalina Botero va en la misma línea. “Ante la imposibilidad de que las organizaciones y los medios de comunicación que siempre hacen el monitoreo de la seguridad de los líderes y lideresas en esta emergencia sanitaria lo hagan, hay un silencio que es ensordecedor porque los grupos criminales no han parado. No se nos puede olvidar que estos líderes defienden la posibilidad de convivencia en su territorio contra los grupos ilegales. Están haciendo lo que el Estado debería hacer y lo que cualquiera de nosotros haría en su situación, pero están completamente indefensos y ahora esa indefensión está cubierta por un silencio brutal a raíz de la imposibilidad de hacer ese monitoreo. La situación se puede profundizar porque lo que pasa con la opacidad es que la ilegalidad aumenta; ayuda a esas redes ilegales, que asesinan a los líderes sociales, para que no reclamen la tierra, para que no peleen contra la minería, contra la contaminación, contra la tala. Es muy grave”.

E insiste en que, si no hay monitoreo, desde las ciudades hay que llamar la atención y exigir su protección. “Si desde aquí -concluye- no visibilizamos que hay una gente a la que por el mero hecho de defender sus derechos y de hacer lo que el Estado ha sido incapaz de hacer la están matando, pues la van a seguir matando con mayor impunidad. Debemos levantar la voz; aumentar el megáfono de manera tal que ese silencio se compense con mucha información. Visibilizar, ponerle caras, cuestionar las políticas, porque lo que está pasando es literalmente inadmisible. La obligación que tenemos es levantar la voz lo más que podamos y forzar a la construcción de capacidades estatales en territorio, claro, es dificilísimo, pero quién dijo que estar en el Estado era fácil; quién dijo que a uno lo eligen para que le toque un trabajo fácil”.